ADIEU

scheisszeitenwende 111

Am zweiten Juni 1930 schnitt sich Jules Pascin in seinem Atelier die Pulsadern auf. Mit dem Blut schrieb er an ein Atelierfenster „Adieu Lucy“.

Lucy: seine Muse.

Adieu Lucy.

Anschließend erhängte sich Jules Pascin.

Am Tag seines Begräbnisses hatten in Paris alle Galerien geschlossen. Tausende folgten auf der Cimétière de Saint-Quen dem Sarg. Unter ihnen fast hundert Garcons und Barkeeper in Arbeitskleidung. Der Abend in Montparnasse artete zu einem grandiosen Gelage aus.

Jules Pascin, dieser Getriebene!

Ernest Hemingway erinnerte sich:

Ich kam jetzt vom Select, erfüllt von meiner abendlichen Tugendhaftigkeit ging an den versammelten Insassen der Rotonde vorbei, überquerte voller Verachtung für Laster und Herdentrieb den Boulevard und ging zum Dôme. Auch dort war es voll, aber dort waren Leute, die gearbeitet hatten.

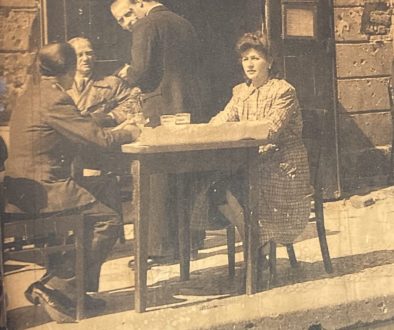

Pascin – betrunken wie immer, heiter wie immer – zechte mit zwei Modellen. Hemingway fragte nicht lange zog einen Stuhl an den Tisch, setzte sich.

Die jungen Frauen machten was her.

Die eine war sehr dunkel, klein, schön gebaut und von trügerisch zarter Verworfenheit. Sie war Lesbierin, die auch Männer mochte. Die andere war kindlich und langweilig, aber ungemein hübsch, auf eine vergänglich kindliche Art.

Pascin hatte sich im Atelier an den Modellen abgearbeitet. Eigentlich wollte er seine Ruhe und Alkohol. Er ließ Bier und fine a l’eau (ein Viertel Cognac, drei Viertel Wasser) auffahren. Er war zufrieden, seine Begleiterinen hatten miese Laune. Besonders die Dunkle suchte Streit.

„Pascin“, stichelte sie, „Pascin Du bist ein Scheintoter. Du lebst ja gar nicht.“

„Das werden wir ja noch sehen.“

„Gut. Beweise es mir!“

Habe ich’s Dir heute noch nicht bewiesen?“

„Ach das. Erregt hat Dich doch nur Deine Arbeit.“

Sie wandte sich zu Hemingway um.

„Er liebt Leinwände. Ich finde das irgendwie schmutzig.“

Nun wurde Pascin langsam fuchsig. „Du willst, dass ich Dich bezahle und bumse, damit ich einen klaren Kopf behalte, und lieben soll ich Dich auch noch. Du armes kleines Püppchen. Pass‘ auf: Wenn Du meinst, dass ich meine Leinwände liebe, dann male ich Dich morgen mit Wasserfarbe und Papier.“

Der Zank passte gut ins vorabendliche Dôme – man stritt sich, versöhnte sich. Die Kellner hörten zu, die Leute an den Nebentischen bekamen alles mit. So sollte es wohl sein. Man sagte sich Bosheiten und versöhnte sich im Laufe der Nacht aufs Innigste. So war es recht.

An diesem Abend bot Pascin – er war ein echter Kumpel, großzügig, er teilte gern – dem jungen Hemingway an, er könne gerne an den filles partizipieren. Hemingway, jung verheiratet, lehnte ab, er habe am nächsten Tag ein paar große Zeilen vor. Pascin nickte.

„Na dann, jeune homme. Gute Nacht. Schlaf‘ gut.“

„Du auch.“

„Ach! Schlafen! Die Beiden halten mich wach. Ich schlafe nie.“

Das waren das letzte Gespräch mit Pascin. Später schrieb Hemingway in „Paris – ein Fest fürs Leben“:

Er glich eher einer der Broadwayfiguren aus den neunziger Jahren, als dem wunderbaren Maler, der er war. Nachdem er sich erhängt hatte, erinnerte ich mich gern daran, wie er an diesem Abend im Dôme gewesen war, mit seinem hellen Anzug, seiner feinen, schmalen Gestalt und der roten Nelke im Knopfloch.“